電動アシスト自転車のサイクルスタンド問題の続きです。

前回、14kgの重さのコンクリート製サイクルスタンドを設置したものの、強風が吹くと倒れてしまって困ることを書きました。

当初から、そうなる可能性は想定していましたが、やはりアンカーを使って固定するしか無いようです。

そこで、今回はアンカーでのサイクルスタンドの固定作業の様子です。

アンカーの打ち込みは、一度経験しているのでわかっているつもりでしたが、いざやってみると思わぬ失敗が待ち受けていました。。。

アンカー取り付け方法の確認と部品調達

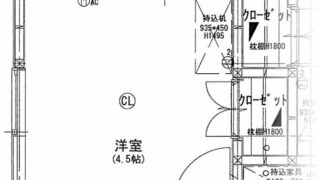

このサイクルスタンドでは、一本のオールアンカーで次のように固定する仕様です。

12.7mm径のドリルビットとオールアンカーM12-90が必要なので調達しました。

いつも通りコンクリート用のドリルビットは、我が家のインパクトドライバにも取り付けられる、6角軸タイプです。コンクリート用ビットは、振動ドリルしか使えないと以前は思い込んでいたのですが、このようにインパクトドライバ用も手に入ります。

本来インパクトドライバでのコンクリートへの穴あけは向いていないのですが、前回コンクリートブロックには、無事穴あけできました。

ただし、インパクトドライバでは6mm径程度までという情報もあり、まさに6mmほどの太さだった前回の倍の太さなので、油断はできません。

右上の小さい金属パイプを何に使うのかは後ほど説明します。

インパクトドライバ用として販売されているので、あけられるのだとは思いますが….

穴あけ位置と深さの確認

天然石乱張りの目地部分にアンカーを打つことになるので慎重に位置を決めます。

こんな感じで心を決めました。

ちょうど、穴を空けるのに都合のよい幅広の目地があります。

ドリルビットをインパクトに装着。

このインパクトは10年以上使っているので、バッテリーが全く持たなくなりました(一度交換したのですが。次は充電を待つ必要がない、電源コードタイプにしようかなとか思っています(ただ、選択肢が少ないのですが)。

続いて、穴の深さの確認です。

オールアンカーをサイクルスタンドの穴に差し込んで、飛び出る長さを確認します。

第一印象が、「えっ?こんだけ?」と短さに驚いたのですが、この時点で重要な見落としに気づくべきでした。冒頭の取り付け方法にも孔深さ40mm以上とあるのに明らかに足りません。

でも、購入したオールアンカーの仕様が間違いないことから、原因がこのときはわからず、半信半疑ながらも、このまま続けます。

ドリルビットにビニールテープを巻いて深さの目印を付けておきます。

少し余裕をもった位置にしているのは、ドリルの先の円錐部分は差し引いてみているためです。

穴は無事空いたけどアンカーが何かおかしい

早速穴あけ開始です。

こんな感じで、あっという間に粉塵がたまります。

粉塵がたまると、穴あけの進みが悪くなるような気がします。

カメラ用のブロアーを使って粉塵を飛ばします。

このあたりから、硬い骨材にあたったのか、なかなかドリルが奥に進まず意外に時間がかかりました。インパクトドライバでは、6mm程度までとありましたが、12mmの穴を沢山空けるのは、確かに結構根気がいりそうな気がします。

今回のように空ける穴が少ない場合は、大丈夫でしょう。

一応、目印を付けておいた深さまであけたのですが…

念のため余裕をもって深くあけておきました。

ちゃんと、穴にアンカーが入るか確認します。

穴のサイズが合っているので当然ですが、問題なく入りました。

あらかじめ購入しておいた金属パイプをピンの上にビニールテープで固定しておきます。

これは、打ち込みやすくするためなのですが、このあとの写真で意図がわかると思います。まぁ、これは失敗するんですけどね。

あと、この写真を見ると、分かる人にはもう一つの間違いに気がつくと思います。

穴が空いたので、いよいよアンカーの打ち込みです。

先程取り付けておいた、パイプは打ち込むピンの位置を伸ばすための意図でした。

パイプじゃダメだろうというのは、重々承知していたのですが、他に良さそうな部品が思いつかなかったんですよね(笑)

この位置からハンマーで打ち込むには、左右のコンクリートの立ち上がりが邪魔で打ち込みにくいため、考えた苦肉の策です。

逆側からハンマーを使えれば良いんですが、位置的に難しいんですよね。

取り付けたパイプの長さでも、やはり左右のコンクリートが邪魔で、間違ってコンクリートにハンマーが接触しそうなので、更に工夫をしてみました。

ダンボールの間にハンマーを挟んで作業したのですが、まぁ狭っ苦しい(笑)

大方の予想通り、取り付けたパイプの方が先に潰れてしまいました(泣)

我ながら、何がしたかったんだろうと落ち込みます(苦笑)

左右にダンボールを立てているのであれば、パイプなしで直接叩けることに気がついて更に脱力。なんとか、ピンを打ち込めそうかなと思ったのもつかの間、ここで致命的な間違いに気が付きます。

アンカーのボルトの上部分が飛び出したままになっていたんです。

ここで、やっと事前にボルトの位置を調整していないことに気がついて愕然とします。

途中までピンを差し込んでアンカーの先が開いてしまっているのですが、なんとかピンを引き抜いて、アンカーを外すことができました。

本当は、このように一番頭までビスを伸ばしておかないと、指定の深さ(40mm)までアンカーが打ち込めない状態でした。そりゃぁ、飛び出るアンカーの先が短すぎるはずです。

気を取り直して再挑戦

一度使ったオールアンカーがダメにってしまったので、再度調達してきました。

ホームセンターに買いに行く時間のロスが馬鹿にならないので予備をやはり購入しておくべきですね…

ピン打ち込みの延長用に、今度は頭なしのボルトを調達してきました。

今回も懲りずにビニールテープで固定します。

手持ちのハンマーが細くて命中しずらかったので、新たに両口ハンマーも調達しました。

両口にしたのは、両口の上から、手持ちのハンマーで叩いて打ち込むこともできるからです。それにしても、一本のアンカーを打ち込むだけで、結構出費しています。

頭なしのボルトは中身が詰まっているので、今回はひしゃげてしまうことはないでしょう。

かなり高い位置で叩けそうなので、大丈夫だとは思うのです、念のためダンボールでカバーします。

おかげさまで、今度はきれいに打ち込むことができました。

上から見ると、こんな感じ。

無事キャップも取り付けられました。

しかし、このキャップの色は目立ちすぎますね。グレーとかじゃだめなんだろうか…

ということで、少々手間取りましたが、無事アンカーで固定することができました。

この状態からは、どんな強風でも一度も妻の電動アシスト自転車が倒れたことがなくなりました。十分な強度が出ているようで安心です。

サイクルスタンドを固定してしまうことには、抵抗はありましたが、アンカー一本であれば、最悪自分でも取り外すことができますからね。

案ずるよりナントカだなぁと思った次第です。

- みんなのWeb内覧会

- WEB内覧会<総合>

- WEB内覧会*玄関

- WEB内覧会*キッチン

- WEB内覧会*洗面所

- WEB内覧会*お風呂

- WEB内覧会*トイレ

- WEB内覧会*階段

- WEB内覧会*ダイニング

- WEB内覧会*リビング

- WEB内覧会<和室>

- WEB内覧会*寝室

- WEB内覧会*子供部屋

- WEB内覧会*書斎

- WEB内覧会*ワークスペース

- WEB内覧会*外構

- ローコスト住宅等の情報&住宅巡り

- 魅力ある家づくり...

- 家づくりを楽しもう!

- いえづくりのこだわり

- 新築・リフォームの間取りアイデア

- 家づくり

- 新築一戸建て

- マイホームブログ

- 住まいと暮らし

- マイホーム、我が家

- DIYブログコミュニティ

- 庭・外構・エクステリア・リフォーム

コメント