未だに、「1000万円台で建てられるのがローコスト住宅」とか「ローコスト住宅なら1000万円以下でも建てられる」なんて記事が、最近でも書かれているのを見かけるのですが、心の中でツッコミを入れながら読んでいます。

そこで、実際の建物相場の情報がないものか興味があるので少し調べてみたので、ご紹介したいと思います。

住宅価格と負担率の上がり方がものすごい

次のグラフは、リビンマッチというサイトで公開されている不動産価格指数の2010年からの推移です。

マンションの価格上昇がエグいのが際立っています。

直近で、戸建住宅が少しだけ落ちているように見えます。

年始に「注文戸建ては昨年よりも安くなる」なんて記事があってホントかよと思いましたが、このぐらいの下がり具合では、まだまだ昨年より安いとは言えませんね。

マンションの価格上昇に伴って、購入者の年収倍率もかなり上がっているようです。

マンション価格に合わせて、購入者の年収も上がっているのですが、倍率が上がっているということは、家計への無理も当然大きくなってきます。

2022年の東京の新築マンションでは、全国平均で9.66倍、東京で14.81倍という調査結果もあるので、実際はもっと倍率は大きくなっているのかもしれません。

住宅金融支援機構の2022年までの調査結果では、マンション以外の年収倍率も出ています。

この調査では、土地付き注文住宅のほうが、マンションを上回っていますね。

購入金額も、土地付き注文住宅はマンションを少し下回る程度です。

これは全国平均の数値ですが、地価高騰気味の茅ヶ崎エリアではこの金額帯はもう少し上回ると思います。

2012年(平成24)に土地付き注文住宅として購入した我が家の場合、住宅借り入れ金額の年収倍率を見てみると、約3.75倍程度でした。

加えて、我が家はやむなく貸家にしている奈良の家の住宅ローンがあるのですが、合算して計算しても約5.73倍です。

当時は、2本目の住宅ローンの借入額に制限があってとても苦労しましたが、結果的に無理のない倍率で、今もかなり家計は楽なので結果オーライでした。

とはいえ、奈良の家の家賃収入がなくなると、返済負担率が約28%程度になるので油断はできません(家賃収入があると約17%程度)。

次男の大学の学費負担も終盤に差し掛かって来た我が家の感覚では、この住宅の価格と年収倍率だったら、かなりライフプランがしんどくなっただろうなと感じます。もしかしたら、購入時点の年収だけでなく、それなりに年収を上げる見通しの立つ方々が中心だったりするんですかね。

一方で、収入に対する持ち家の住居費割合が下がっているデータもあります。

令和4年の公営借家の比率アップが目立ちます。茅ヶ崎にも、とても環境の整った新しい市営住宅が整備されて来ているので、若くてまだ収入が低い方には賢い選択肢だと思います。

住宅価格の高騰ぶりを見ていると、当然の流れでしょうね。

床面積は小規模化

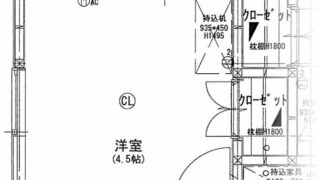

以前ご紹介した、はなまるハウスのように、29坪以下の延床面積の規格住宅プランを商品として押し出す会社が多くなったように思います。

建築費の高騰で、手が届きそうな価格設定を考えると小さくせざるを得ないのでしょう。

実際、下記の通り戸当たり床面積は小規模化が進んでいるようです。

最近も、近所で注文住宅を建築中なのですが、その某ハウスメーカーとしては、あまり見かけたことのないコンパクトな建物で、狭い敷地も狭そうだったので実感があります。

ただし、建売住宅(分譲一戸建)は30坪前後の横ばいなので、極端な狭小住宅が多くなっているというより、注文住宅でも30坪前後を最低限の広さにするのが広がっているだけなのかもしれませんが。

こちらの図表を見ると、東北や北陸地方などの元々面積の広かった県の縮小幅が大きいようです。

引用元では、”110㎡(33.3坪)に集約しているようにも見える”と書かれてもいます。従来は、少し広めの床面積で建てられていたイメージの注文住宅が、建売分譲住宅とあまり変わらない広さが一般的になっていくんですかね。

確かに、ちょうどよい某建築Youtuberも30坪で十分と言ってますしね。

- みんなのWeb内覧会

- WEB内覧会<総合>

- WEB内覧会*玄関

- WEB内覧会*キッチン

- WEB内覧会*洗面所

- WEB内覧会*お風呂

- WEB内覧会*トイレ

- WEB内覧会*階段

- WEB内覧会*ダイニング

- WEB内覧会*リビング

- WEB内覧会<和室>

- WEB内覧会*寝室

- WEB内覧会*子供部屋

- WEB内覧会*書斎

- WEB内覧会*ワークスペース

- WEB内覧会*外構

- ローコスト住宅等の情報&住宅巡り

- 魅力ある家づくり...

- 家づくりを楽しもう!

- いえづくりのこだわり

- 新築・リフォームの間取りアイデア

- 家づくり

- 新築一戸建て

- マイホームブログ

- 住まいと暮らし

- マイホーム、我が家

- DIYブログコミュニティ

- 庭・外構・エクステリア・リフォーム

コメント